mariadb을 사용하다 보면 Binlog(바이너리 로그)가 디스크에 백업이 된다.

디스크의 용량이 크다면 크게 상관없겠지만, 디스크 용량이 적거나 아니면 백업되는 Binlog 사이즈가 큰 경우

결국 mariadb가 원활하기 구동될 수 있도록 디스크 관리를 해줘야 한다.

이때 Binlog(바이너리 로그)가 불필요하게 너무 많이 쌓이게 되면 삭제를 진행해줘야 한다.

이번에는 Binlog(바이너리 로그)에 대해서 조회 방법, 삭제 방법, 보관 기간 설정하는 부분을 알아보도록 하자.

그럼 먼저 Binlog(바이너리 로그)가 무엇인지 알아보자.

1. Binlog(바이너리 로그)란?

바이너리 로그는 MySQL 3.23.14 Version부터 도입되었으며, Create, Drop과 같은 DDL문과 Insert, Update, Delete와 같은 DML문을 통해서 데이터의 변화가 발생할 경우 해당 이벤트들을 기록하는 로그 파일이다.

DDL / DML문에 대해서는 아래 내용을 참고하도록 하자.

2. Binlog(바이너리 로그) 조회 방법

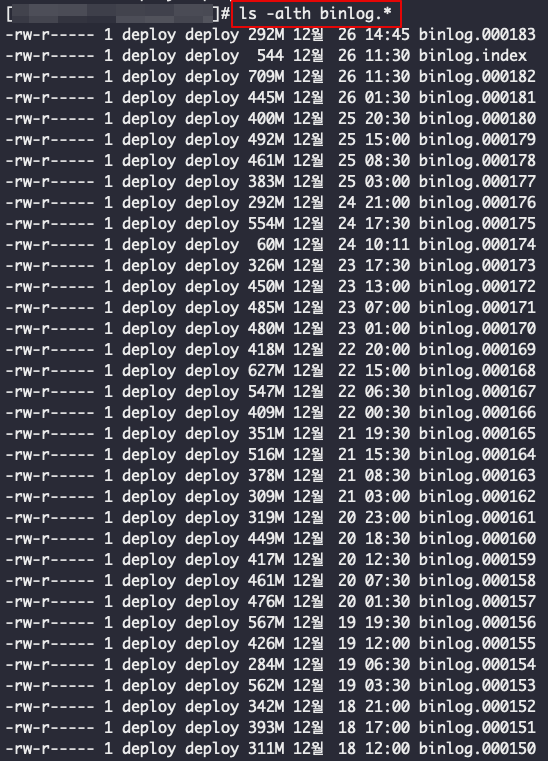

먼저 mariadb Data가 쌓이는 디렉토리에서 Binlog(바이너리 로그)가 얼마나 쌓였는지 확인해보자.

- $ ls -alth binlog*

이와 같이 Binlog(바이너리 로그)가 순차적인 번호를 이용하여 많은 용량을 쌓아가는 것을 확인할 수 있다.

이때 해당 디렉토리에서 Binlog(바이너리 로그)를 바로 삭제하면 문제가 발생할 수 있으니, 해당 디렉토리에서 먼저 확인 후 꼭 mariadb 내부에서 삭제 명령어를 통해서 삭제하도록 하자.

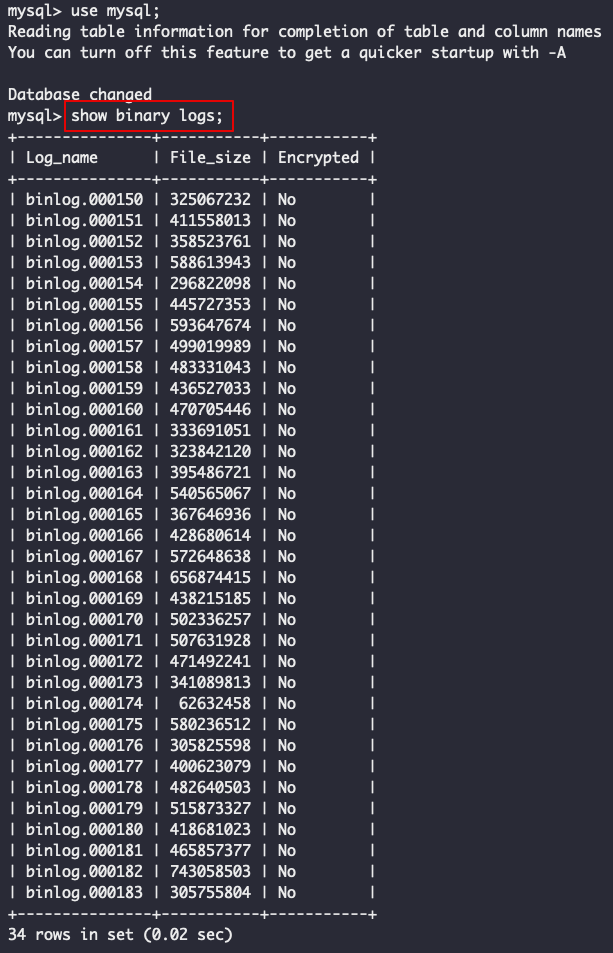

mariadb 내부에서는 아래 명령을 사용하여 Binlog(바이너리 로그)를 조회할 수 있다.

- mysql> show binary logs;

3. Binlog(바이너리 로그) 삭제 하기

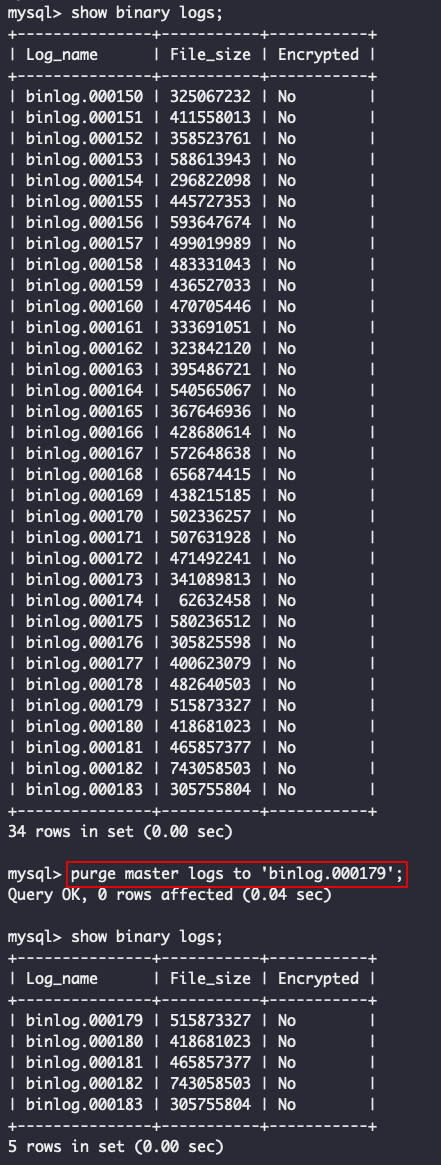

이제 확인한 Binlog(바이너리 로그)에서 오래된 파일을 삭제해보도록 하자.

위에서도 이야기했지만 꼭 mariadb 내부에서 삭제 명령어를 통해서 삭제하도록 하자.

아래 명령어를 통해서 삭제할 수 있다.

- mysql> purge master logs to 'binlog.xxx';

- 삭제할 binlog 번호를 입력하여 이 이전 데이터도 한 번에 삭제할 수 있다.

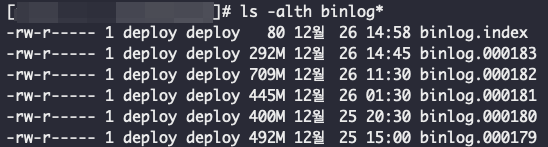

이처럼 mariadb Data가 쌓이는 디렉토리에서도 삭제된 것을 확인할 수 있다.

4. Binlog(바이너리 로그) 보관 기간 조회

이렇게 매번 특정 시점마다 Binlog(바이너리 로그)를 삭제하는 방법도 있겠지만, 보관 기간을 설정하여 해당 기간까지만 Binlog(바이너리 로그)가 남도록 설정하는 것도 방법이다.

그럼 먼저 Binlog(바이너리 로그) 보관 기간을 조회해보도록 하자.

조회하는 명령어는 아래와 같다.

- mysql> show global variables like 'binlog_expire_logs_seconds';

mariadb Version에 따라서 기존에는 expire_logs_days를 사용하는 부분도 있으나, MySQL 8.x Version부터는 binlog_expire_logs_seconds를 사용한다.

보관 기간은 second(초)를 기반으로 계산된다.

현재 기본값(Default)으로 설정된 값은 2,592,000 초이다.

이것으로 일자로 환산해보면 30일이다.

환산하는 방법은 잘 알고 있겠지만.

1일 = 24시간 / 24시간 = 1440분 / 1440분 = 86,400초 를 기반으로 86,400초 * 30일 = 2,592,000 초가 된다.

5.Binlog(바이너리 로그) 보관 기간 설정

이제 Binlog(바이너리 로그) 보관 기간을 설정해보도록 하자.

보관 기간은 3일로 설정하고 설정하는 명령어는 아래와 같다.

- mysql> set global binlog_expire_logs_seconds=259200

- 86,400초 * 3일 = 259,200 초

6. 참고 문서

'Mariadb > Mariadb 기본' 카테고리의 다른 글

| Mariadb 시퀀스 채번 지연 (0) | 2025.03.28 |

|---|---|

| mariadb 날짜/시간 조건 검색 (0) | 2025.01.03 |

| MariaDB에서 GROUP BY와 ORDER BY 연산 (0) | 2024.11.28 |

| InnoDB Buffer Pool과 innodb_buffer_pool_dirty 이해하기 (0) | 2024.06.12 |

| MariaDB root 패스워드 초기화 및 권한 재생성 (0) | 2024.02.26 |